LEDの明るさと色調についてご紹介致します。

目次

LEDの明るさの調整について

電流値による方法

LEDに流す順電流が大きくなる程、明るく発光します。

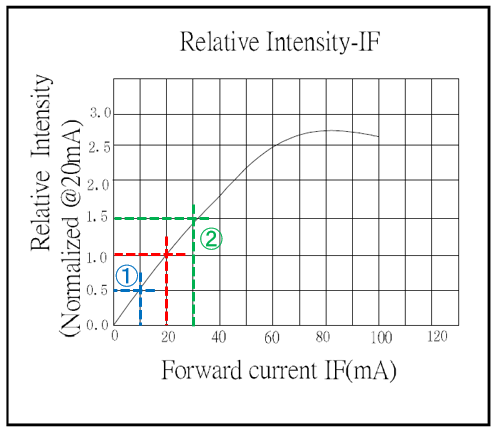

左図は、OptoSupply社のLED「OSR5RU3131A」の順電流IFと、相対光度(IF=20mAの時の光度を1.0とする)の関係を示すグラフです。

また、このLEDの光度は、IF=20mAの時、2500mcd(Typ.)です。

| Item(Electrical-Optical Characteristics) | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |

| Luminous Intensity*3 | IF | IF=20mA | 1560 | 2500 | – | mcd |

*3 Tolerance of measurements of luminous intensity is ±15%

よって、

①IF=10mAの時の光度は、2500×0.5=1250[mcd]

②IF=30mAの時の光度は、2500×1.5=3750[mcd]

となり、LEDに流す順電流IFを変えることで、明るさを変えることができます。

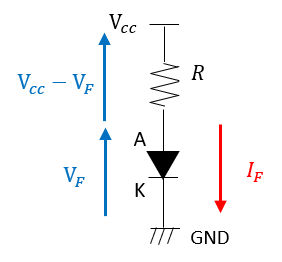

右図のLED駆動回路では、電源電圧Vccや抵抗値Rによって順電流IFが決まり、すなわちLEDの明るさを決めることができます。ただし、LEDの特性として、順電流IFが変わると色調(ピーク発光波長λD)も微小ですが変わってしまいますので、アプリケーションによっては注意が必要です。

パルス幅変調(PWM)による方法

超高機能を持ったアプリケーション等では、色調を変えずに明るさのみを調整することが要求されます。その際に用いられるLEDの駆動方法がパルス幅変調(Pulse Width Modulation)による方法です。

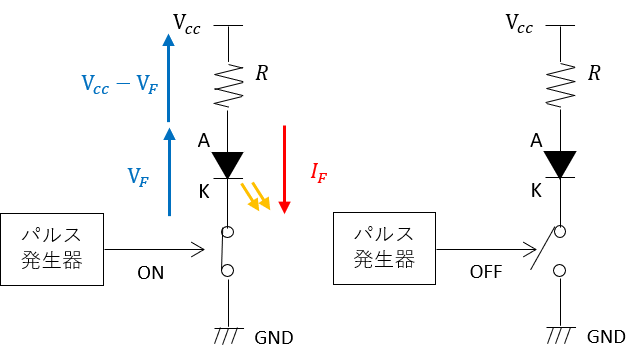

下図のような回路でパルス発生器を用いて、スイッチのON/OFFを制御します。

スイッチONの時に順電流IFが流れ、LEDが発光します。

スイッチOFFの時には順電流IFが流れないので、LEDは発光しません。

数100Hz~数kHz以上の周期でスイッチのON/OFFをすると、人間はLEDの点滅を認識できません。

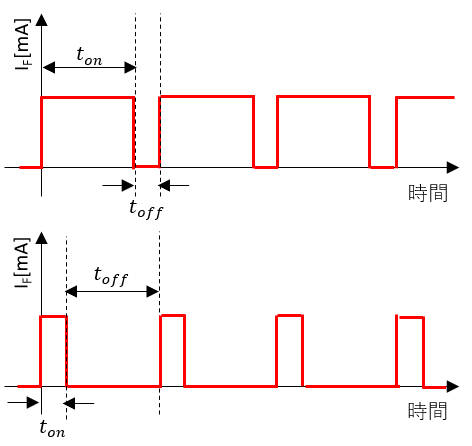

このことを利用して、人間の目には

- スイッチのONの期間が長く、OFFの期間が短いとLEDは明るく見える

- スイッチのONの期間が短く、OFFの期間が長いとLEDは暗く見える

という現象を作り出せます。

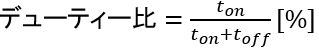

スイッチON/OFFの周期に対するパルス幅の比をデューティー比と呼び、

で算出されます。

この方式であれば、ON時の順電流IFは一定のため、色調(ピーク発光波長λD)も一定で、明るさを調整できます。